畳張替え

一言に畳替えと言っても種類が3つあります。

畳の使用状況、畳の痛み具合によって3つの中よりご判断下さい。表面上はキレイに見えている畳でも、い草の部分をめくってみると「畳床」が痛んでいる場合があります。

畳床が痛んでいる場合は畳新調をオススメします。

あおば畳店 受付時間:8:00〜19:00

畳表替え

畳の上に張ってあるイ草の部分を「畳表」と言います。

その表だけを新しい表に交換する事を表替えといいます。

縁も新しくなります。畳床の状態によっては表替え不可能な場合もございます。

畳の表替えはこんな方にぴったり!

畳裏返し

現在付いている畳表を裏返し、裏側の未使用部分を表側にします。

縁は新しく張り替えます。年数が経つほど裏側まで日焼けしますので、表替えをしてから2〜3年が目安です。同じ畳を使うので、コストは低くてすみますが、シミ等がある場合は、表を裏返してもシミの形が残っている場合がありますので注意してください。

畳の裏返しはこんな方にぴったり!

- 軽い汚れが気になる。

- 前回の畳替えから2〜3年経っている。

畳新調

新しい畳に替えることです。

畳表も縁も畳床も全て新しくします。古い畳は処分する必要があります。湿気などで床が傷んでいる場合は新畳をお勧めします。新調は5年が目安です。 古い畳はその機能低下はもちろんのこと、衛生上もよくありません。

畳の新調はこんな方にぴったり!

- 畳を足で踏むとぶよぶよと柔らかい。

- カビがひどい。

- 補修しきれないほど穴が開いてしまっている。

- ペットなどのおしっこなどで臭いが取れないほど奥までしみこんでしまっている。

- 畳が薄くなってきた。

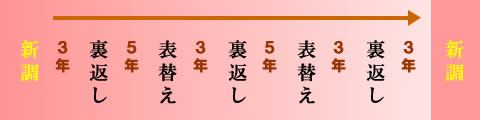

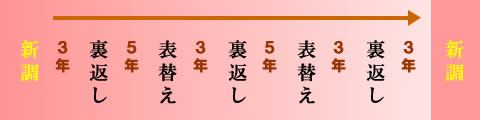

畳替えの目安時期

使い方などによって異なりますが、理想の畳替え時期は下記の通りです。

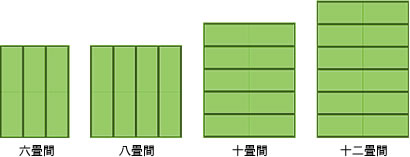

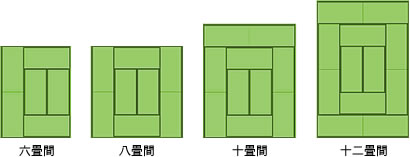

畳のサイズあれこれ

一見同じに見える畳ですが、地方によって結構違うものです。

日本家屋は3尺×6尺(半間×1間、910mm×1820mm)という寸法が全ての基本となっており、これを尺モジュールといいます。畳もこの寸法が基本となりますが、2:1の縦横比が崩れないように長さを増減した各種の規格が存在します。

日本家屋は3尺×6尺(半間×1間、910mm×1820mm)という寸法が全ての基本となっており、これを尺モジュールといいます。畳もこの寸法が基本となりますが、2:1の縦横比が崩れないように長さを増減した各種の規格が存在します。

| 京間(きょうま)、本間(ほんま)、本間間(ほんけんま) |

| 3尺1寸5分×6尺3寸(955mm×1910mm)のサイズ。主に関西・中国・四国・九州で使用されている畳です。 |

| 中京間(ちゅうきょうま)、三六間(さぶろくま) |

| 3尺×6尺(910mm×1820mm)の畳。主に愛知・岐阜・三重県の中京地方や福島・山形・岩手の東北地方の一部、および北陸地方の一部と沖縄、奄美大島で使用されている畳です。 |

| 江戸間(えどま)、関東間(かんとうま)、五八間(ごはちま) |

| 2尺9寸×5尺8寸(880mm×1760mm)のサイズ。関東、東北、北海道など東日本の大部分の地域で使用されており、現在では全国的な畳の標準規格になりつつあります。 |

| 団地間(だんちま)、公団サイズ(こうだん―)、五六間(ごろくま) |

| 3尺×6尺(910mm×1820mm)のサイズ。主に愛知・岐阜・三重県の中京地方や福島・山形・岩手の東北地方の一部、および北陸地方の一部と沖縄、奄美大島で使用されています。 |

| その他 |

| 六二間 - (3尺1寸×6尺2寸、940mm×1880mm)九州地方の一部で利用されています。 六一間 - (3尺5分×6尺1寸、925mm×1850mm)近畿・中国地方の一部で利用されています。 規格外のさらに小さいサイズの畳や、縦横比が2:1になっていない変形サイズの畳も存在する。これらは、部屋の寸法に合わせて注文で作られたものです。 |

畳のヘリあれこれ

畳ヘリといっても種類は色々あります。好みの柄が必ずあるはず。

数百種類の中からお好きなものをお探し下さい。↓では一部ご紹介。

数百種類の中からお好きなものをお探し下さい。↓では一部ご紹介。

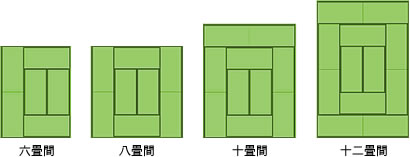

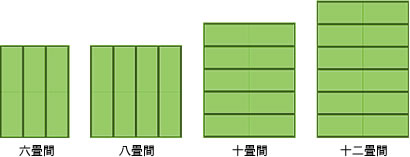

畳の敷き方

祝儀敷き

現在、家屋等の畳は通常この敷きかたです。

4枚の畳の角が一か所に集まらないようにします。

不祝儀敷き

お寺や大広間のような部屋で見ることが多いですが、昔は 葬儀など縁起の悪いときに畳の敷き換えを行っていました。

畳の四隅が合って十字が出来ると死を連想するものとして避けられ、また四隅が合うと傷みやすいという現実的な意味もあります。

現在、家屋等の畳は通常この敷きかたです。

4枚の畳の角が一か所に集まらないようにします。

不祝儀敷き

お寺や大広間のような部屋で見ることが多いですが、昔は 葬儀など縁起の悪いときに畳の敷き換えを行っていました。

畳の四隅が合って十字が出来ると死を連想するものとして避けられ、また四隅が合うと傷みやすいという現実的な意味もあります。